外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。本日のトピックはこちら!

・外国人採用の基礎知識

・採用費用と入社までの期間

・雇用時の課題と対策

外国人採用を検討している担当者必見!この記事では、採用に必要な基礎知識から具体的な手続き、さらには採用後の注意点や課題解決のポイントまで、分かりやすく解説します。これを読むだけで、外国人労働者をスムーズに迎え入れるための道筋が見えてきます。初めての採用でも安心して進められる情報が満載!ぜひ最後までご覧ください。

外国人採用を検討するなら必読!特定技能制度の基礎から最新情報までを網羅した解説資料を無料でお届け!5分で読める内容にまとめており、採用計画をスムーズに進めるための必読資料です。

外国人雇用の現状

日本では労働力不足が深刻化する中、外国人労働者の数が年々増加しています。2015年末には約223万人だった外国人労働者は、2024年末には約358万人に達しております。

国籍別に見ると、外国人労働者数が最も多いのは中国(約84万人)、次いでベトナム(約60万人)、韓国(約41万人)となっています。今後、ビザの規制緩和が進むことで、さらに増加が予想されます。

外国人採用が注目される背景

日本の労働市場では、高齢化が深刻な課題となっています。総人口に占める65歳以上の割合は1950年の4.9%から2023年には29.1%と急増し、2070年には38.7%に達すると予測されています。

これにより、介護や建設といった労働集約型産業を中心に慢性的な人手不足が進行しています。この課題を解決する手段として、外国人労働者の採用が注目を集めています。政策や制度を活用し、新たな労働力を確保する必要性が高まっています。

外国人採用で知るべき3つのルール

外国人採用には独自のルールがあります。在留資格や就労制限、適切な契約や必要手続きを確認することが重要です。詳しく見ていきましょう!

採用できる外国人と出来ない外国人がいる

外国人を採用する際は、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。まず、在留カードの所持です。在留カードは外国人の身分証明書で、名前、国籍、在留資格などが記載されています。

次に、働く事が可能な在留資格かどうかの確認が必要です。在留資格によっては働くことが認められておらず、「就労ビザ」や身分系の資格を持つ場合に働くことが可能です。この情報も在留カードで確認できます。

最後に、在留期限が切れていないかをチェックしてください。期限切れのまま雇用すると企業側にも罰則が科される場合があります。

在留カードを持っている

働くことが認められた在留資格である

在留期限が切れていない

これらの確認を怠らないことが、安全で適法な外国人採用の第一歩です。

ひらめきくん

ひらめきくん最近は、『偽造在留カード』を所持している外国人労働者も増えております。必ず確認しましょう。

在留資格で働ける内容は制限される

外国人が日本で働くには、働くことが可能かつ業務内容に適した在留資格が必要です。在留資格には、働く制限のない資格と働く内容に制限のある資格の2種類があります。

まずは、働く制限がない資格を見ていきましょう。

永住者:日本に永住許可を受けた外国人。

日本人の配偶者等:日本人の配偶者や子どもなど

永住者の配偶者等:永住者や特別永住者の配偶者や子ども。

定住者:日本で長期間の定住を許可された外国人(例:日系人や難民認定を受けた人など)。

働く制限がある在留資格

「就労が一定範囲に限定される在留資格」は、全29種類の在留資格のうち19種類が該当し、それぞれ特定の業務内容に従事可能です。以下では概要を簡潔に紹介します。

| 在留資格 | 対象者 | 主な従事業務 |

|---|---|---|

| 外交 | 外国政府の大使や公使、総領事、その家族 | 外交活動 |

| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、その家族 | 公務活動 |

| 教授 | 大学教授 | 教育・研究活動 |

| 芸術 | 作曲家、画家、作家 | 芸術活動 |

| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 | 宗教活動 |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 報道活動 |

| 高度専門職 | 営業、エンジニア、研究者 | 高度専門的な業務 |

| 経営・管理 | 企業の経営者、管理者 | 経営・管理業務 |

| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 法律業務、会計業務 |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 医療業務 |

| 研究 | 政府機関や企業の研究機関の研究者 | 研究活動 |

| 教育 | 中学校・高等学校の語学教師 | 教育活動 |

| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学技術者、デザイナー、マーケティング従事者 | 技術的業務、人文知識業務、国際的業務 |

| 企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | 親会社や支店間の転勤業務 |

| 介護 | 介護福祉士 | 介護業務 |

| 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 | 興行活動 |

| 技能 | 外国料理の調理士、スポーツ指導者、航空機操縦者 | 専門技能業務 |

| 特定技能 | 特定産業分野における業務に従事する外国人労働者 | 特定産業分野での技能業務 |

| 技能実習 | 技能実習生 | 技能習得のための実習 |

採用に困った際は、在留資格の中でも「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」が全体の約60%を占めるため、この3つをしっかり理解することが重要です。それぞれの違いを簡単に説明します。

技能実習

出来る職種: 農業、建設業、製造業、漁業、介護など。

年収: 日本の最低賃金を基準とし、地域差はあるが200万円前後が一般的。

日本語力: 基本的な日常会話ができるレベル。

技術・人文知識・国際業務

出来る職種: エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング、システム開発など、専門知識や技術を活かす業務が対象。デスクワークが主となるケースが多い。

年収: 日本人と同等もしくはそれ以上。

日本語力: 心配しなくて良いレベルの方が多い。

特定技能

出来る職種: 飲食料品製造、介護、宿泊業、農業、漁業、建設業など、特定の16分野に限定。

年収: 最低賃金以上が保証され、平均的には250万~350万円程度。

日本語力: 技能実習よりは理解できるが、指示する際には簡単な日本語を使わないといけない。

これらを参考に、自社の採用ニーズに合った在留資格を選定してください。

外国人採用後の必要手続き

外国人を採用した場合、雇用後の重要な手続きとしてハローワークへの「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。この書類では、氏名、在留資格、在留期間、雇用開始日などを報告します。提出期限は採用日から1か月以内で、雇用保険の適用に関係なく義務付けられています。

また、雇用中に契約内容や在留資格に関連する情報が変更された場合(氏名変更、在留資格更新、退職など)、その都度ハローワークへ変更届を提出する必要があります。特に在留資格に合致しない業務を行わせることは法律違反となるため、業務内容の確認と定期的な見直しが重要です。

外国人採用はお気軽にご相談ください。

外国人採用にかかる期間

外国人を採用するにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

ここでは、「特定技能」と、専門性が求められる仕事での就労を認める「技術・人文知識・国際業務」について解説します。また、技能実習についても触れます。

日本国内の外国人を採用する場合

日本国内の在留外国人を採用する場合は、海外から呼び寄せるより短期間で採用が可能です。

【求人から入社までの期間】

特定技能:約1〜2カ月

技術・人文知識・国際業務:約1.5〜3カ月

技能実習:約3〜6カ月

在留資格ごとの審査期間には差があり、例えば「芸術」は申請から約57.7日、「技能実習3号」は約16.5日で受理されるなど、期間は異なります。これらはあくまで目安であり、詳細については法務省の資料を参考にしてください。

海外在住の外国人を採用する場合

海外から外国人を採用する場合、求人開始から入社までには一定の期間がかかります。主な在留資格ごとの平均的な期間は以下の通りです。

【求人から入社までの期間】

特定技能:約4.5〜6カ月

技術・人文知識・国際業務:約3〜6カ月程度

技能実習:在留資格申請や研修を含む準備期間があり、全体では約6〜12カ月が必要

期間は、在留資格の種類や審査状況、採用国の手続きによって大きく変動するため、余裕を持った計画が重要です。

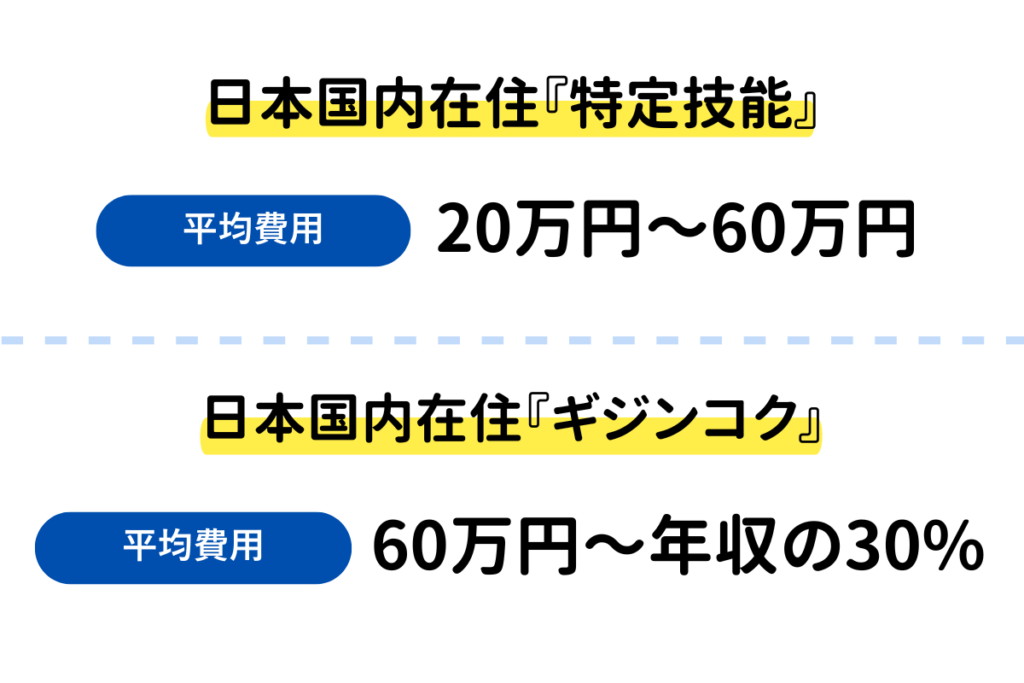

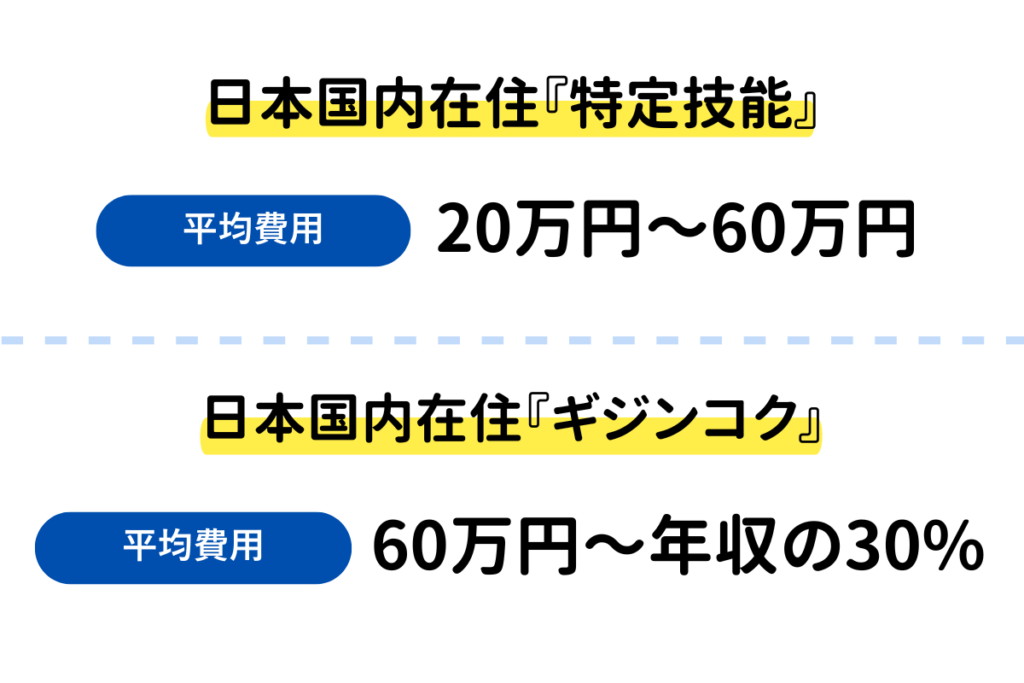

外国人採用にかかる費用

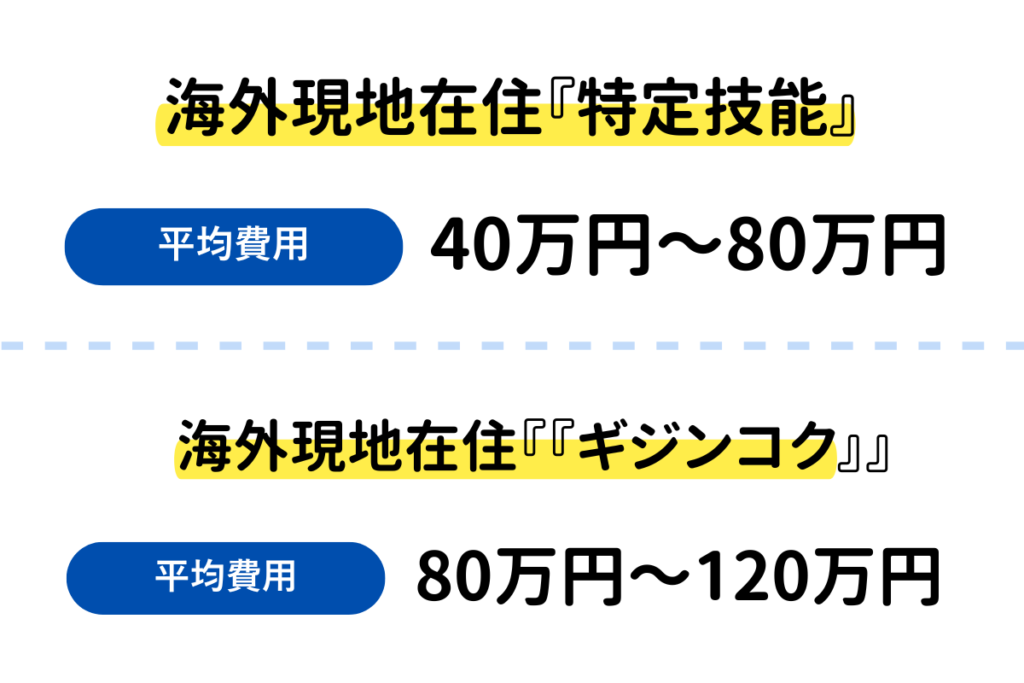

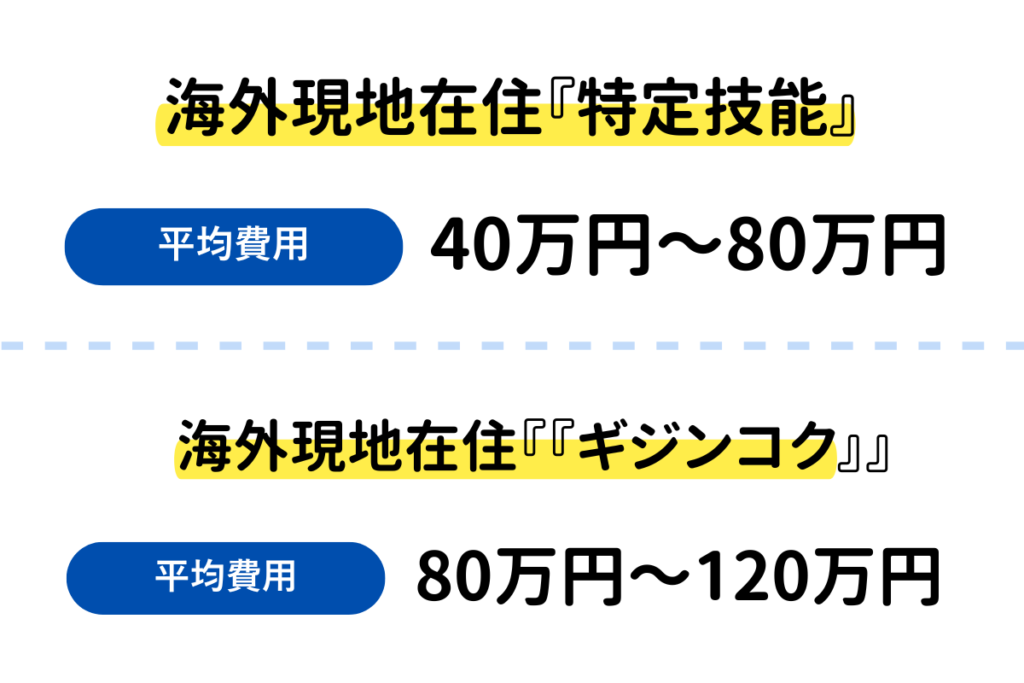

外国人採用の費用は、国内在住者と海外在住者で大きく異なります。ここでは、技人国ビザと特定技能ビザのそれぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。

日本国内の外国人を採用する場合

外国人採用には多くの費用が発生します。国内在住者の場合、渡航費が不要で、海外在住者を採用するより費用を抑えられます。ただし、引越しが必要な場合は企業が費用を負担することもあります。

国内在住外国人を採用するメリットは、在留資格が既にあり、日本の生活に慣れている点や手続きの簡便さですが、候補者が限られ、希望するスキルや経験に合致しない場合がある点がデメリットです。

海外在住の外国人を採用する場合

外国人採用には、国によっては送り出し機関を通す必要があり、その費用と渡航費用が発生します。また、日本国内の在留外国人採用と同様に、人材紹介会社を利用する場合は紹介手数料が必要です。

さらに、海外から外国人を招いて雇用する場合は、住宅支援が必要です。外国人が負担する家賃は目安として2万円程度ですが、企業が補助や支払いを行う場合は、その費用を考慮する必要があります。

一方、海外採用の大きなメリットは、大量の候補者から選べる点で、特に特定のスキルや経験を持つ人材を確保しやすいことが挙げられます。

費用の内訳については、下記の資料でご確認ください。

外国人採用を検討するなら必読!外国人労働者にかかる採用費用の基礎から最新情報までを網羅した解説資料を無料でお届け!費用項目や削減のポイントを5分で読める内容にまとめており、採用計画をスムーズに進めるための必読資料です。

外国人採用の注意点

外国人を採用する際には、言語や文化の違いなど、独自の注意点があります。これらの課題を正しく理解し、適切に対応することで、外国人労働者が働きやすい環境を整えることが可能です。

それでは、具体的なポイントを詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションにおける課題と対策

外国人労働者とのコミュニケーション課題は主に2つの原因に分けられます。

- 言葉の違い: 専門用語の理解が難しい。

- スタッフの理解不足: 偏見や不足した理解が障害となることがある。

これらの課題に対して、わかりやすい表現を使い、言語教育の研修を実施することが重要です。また、スタッフの教育や母国語でのサポート体制を整えることで、問題の解決に繋がります。こうした取り組みにより、離職率の低下や活気ある職場環境の構築、新たなアイデアの創出といった多くのメリットが期待できます。

文化や習慣の違いを理解する重要性

外国人を採用する際には、日本人との価値観や文化の違いを事前に理解することが重要です。お互いに文化の違いを知ることで、業務をスムーズに進められる環境を作ることができます。

例えば、多くの外国人は宗教が生活に深く関わっています。宗教上食べられないものがあったり、祈りや断食が必要だったりすることがあります。こうした習慣を無視したり強制することはハラスメント行為に該当するため注意が必要です。また、母国の文化的背景がコミュニケーションの仕方に影響することも多く、文化の違いを理解することでトラブルやすれ違いを防げます。

文化や価値観の違いをお互いに理解することで、日本人も外国人も余計なストレスを感じず、より円滑に業務を行えるようになります。

外国人採用について無料相談する

株式会社JINが運営する「リクアジ」では、外国人材の採用やサポートに精通した経験豊富なスタッフが無料でご相談に応じています。どのような小さな疑問やお悩みでも、お気軽にお問い合わせください。採用のプロが丁寧にお答えし、企業様に最適なソリューションをご提案いたします。

この記事の監修者

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。

.png)