外国人雇用を本音で語る「リクアジの編集部」の上田です。本日のトピックはこちら!

・外国人入国者数が大幅に増えた背景

・減少している就労ビザの種類や理由

・実際に外国人を採用する際の注意点やアクション

令和6年(2024年)の外国人入国者数が過去最高を記録しました。観光やビジネス渡航が急増した一方で、一部の就労ビザ(技能実習など)では前年より減少傾向が見られます。日本で働くことの人気が下がりはじめているのか、それとも他の要因があるのか。本記事では最新データをもとに、外国人採用の新たな潮流と、企業が今から取り組むべき対策を解説します。

外国人採用を検討するなら必読!外国人労働者にかかる採用費用の基礎から最新情報までを網羅した解説資料を無料でお届け!費用項目や削減のポイントを5分で読める内容にまとめており、採用計画をスムーズに進めるための必読資料です。

外国人入国者数が「過去最高」を更新する背景

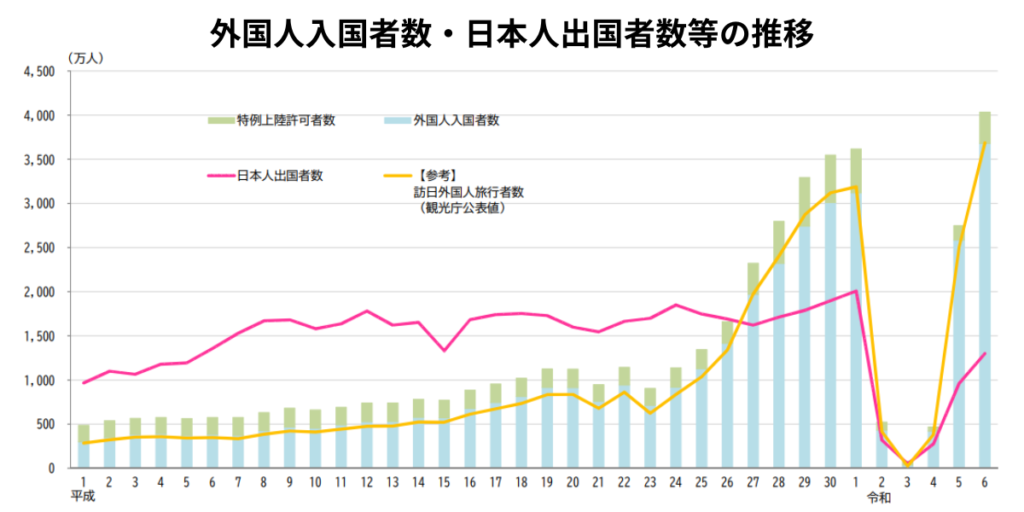

出入国在留管理庁が令和7年1月24日に公表した「令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」では、以下のような注目点があります。

- 外国人入国者数:約3,678万人(前年+1,095万人・+42.4%)

- 新規入国者数:約3,402万人(前年+1,026万人・+43.2%)

- 特例上陸許可を受けた外国人:約356万人(前年+191万人・+115.5%)

- 外国人入国者等の総数:約4,034万人(前年+1,286万人・+46.8%)

過去最高を更新した大きな要因として、世界的なコロナ規制緩和や観光需要の回復が挙げられます。

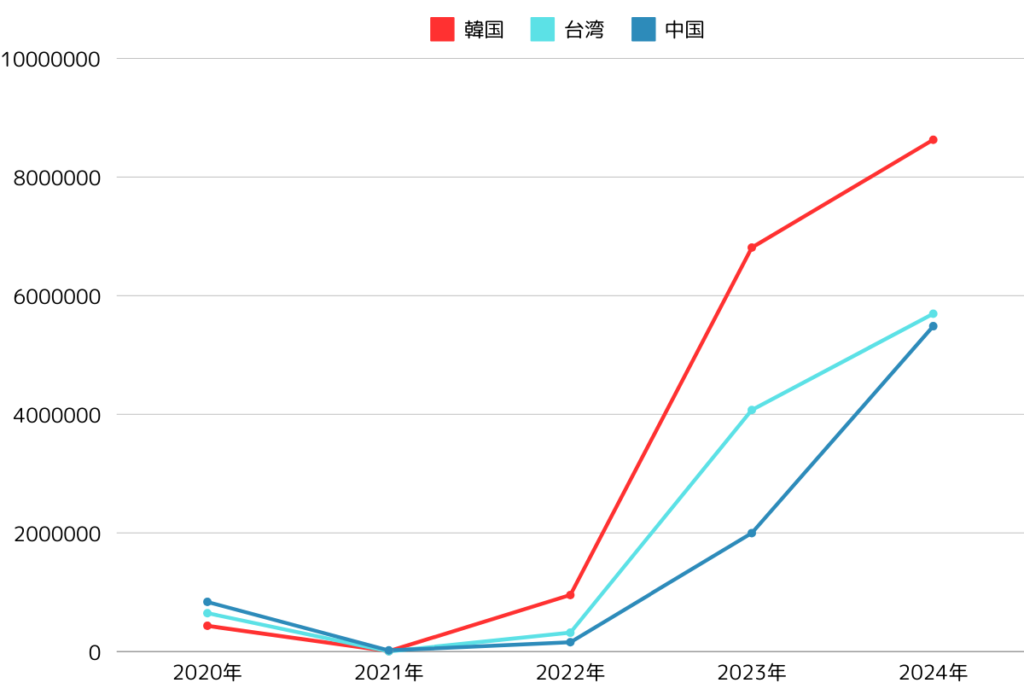

国籍・地域別の動向と採用への影響

国籍・地域別の新規入国者数を見ると、下記の3ヵ国が特に大きな伸びを示しています。

韓国:約863万人(前年比約26.7%増)

台湾:約569万人(前年比約39.8%増)

中国:約549万人(前年比約174.6%増)

これら主要国はいずれも前年から大幅に増加しており、それぞれの文化や言語、ビザ制度の違いが採用活動に与える影響は今後さらに注目度が高まると考えられます。

また、短期観光のみならず、ビジネスや留学など多様な目的での入国が増えている点にも注目が必要です。外国人採用を検討する企業にとっては、これらのデータを踏まえた人事戦略の再検討が欠かせません。

日本人出国者数

日本人の出国者数は約1,301万人に上り、前年より約338万人(約35.2%)増加しています。こうした数値から、世界各国との往来が再び活発化していることがうかがえます。

なお、これらの統計はすべて出入国在留管理庁が発表した資料に基づいています。

(出典:出入国在留管理庁「令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)」)

観光は増えているのに…実は減少している就労ビザとは?

増加傾向が注目されるなか、実はすべてのビザが右肩上がりというわけではありません。一部の在留資格が前年より減少していることが読み取れます。詳しく見ていきましょう。

| 在留資格 | 令和2年 (2020年) |

令和3年 (2021年) |

令和4年 (2022年) |

令和5年 (2023年) |

令和6年 (2024年) |

対前年 増減率(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 3,581,443 | 151,726 | 3,423,531 | 23,751,693 | 34,015,792 | 43.2% |

| 外交 | 2,120 | 2,109 | 4,849 | 7,300 | 6,282 | -13.9% |

| 高度専門職 | 456 | 108 | 1,673 | 2,373 | 2,175 | -8.3% |

| 経営・管理 | 1,537 | 474 | 4,346 | 5,295 | 4,483 | -15.3% |

| 技術・人文知識・国際業務 | 19,705 | 2,532 | 35,711 | 43,787 | 56,532 | 29.1% |

| 特定技能 | 3,760 | 1,093 | 20,418 | 43,626 | 64,626 | 48.1% |

| 技能実習 | 83,826 | 23,423 | 179,032 | 183,030 | 147,922 | -19.2% |

| 短期滞在 | 3,360,831 | 71,771 | 2,861,731 | 23,132,035 | 33,358,707 | 44.2% |

| 留学 | 49,748 | 11,651 | 167,128 | 139,574 | 167,087 | 19.7% |

| 家族滞在 | 17,056 | 11,313 | 47,389 | 47,989 | 50,564 | 5.4% |

| 特定活動 | 7,381 | 3,508 | 10,006 | 23,523 | 32,042 | 36.2% |

| 日本人の配偶者等 | 6,306 | 7,356 | 9,143 | 7,965 | 7,345 | -7.8% |

| 永住者の配偶者等 | 1,151 | 1,174 | 1,760 | 2,467 | 1,944 | -21.2% |

| 定住者 | 5,385 | 4,677 | 13,628 | 13,523 | 11,248 | -16.8% |

(出典:出入国在留管理庁「令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)」)

技能実習が約19.2%の減少

一方、令和6年の「技能実習」ビザによる新規入国者数は、約15万人(前年比-19.2%)と大きく減っています。技能実習は日本の技術を学び、母国に持ち帰って活かすことが目的の在留資格ですが、近年は労働環境や給与水準への疑問が指摘されるケースもあり、受け入れ企業と実習生のミスマッチ問題が注目されています。

- 他国(例:韓国、台湾、シンガポールなど)への実習人気:賃金水準や生活環境のよさが評価される

- 日本国内での待遇改善が進みにくい:長時間労働や言語サポート不足などが課題

- 新たな在留資格「特定技能」への移行:技能実習から特定技能へシフトする流れ

経営・管理や高度専門職の微減

外国人が日本で起業・事業運営する際に必要となる経営・管理ビザも前年比で約15.3%の減少。

高度専門職は高い学歴・職歴が求められるものの、審査が通れば在留期限の優遇や家族帯同のしやすさなど恩恵も多い制度です。しかし、前年比で-8.3減を記録しており、グローバル人材の流出が懸念されます。

経営・管理:前年比で減少(-15.3%)

グローバル人材を積極採用する企業がある一方で、ビザの取得要件が厳しいことや欧米・アジアの他国へ就職する方が条件が良いなどの理由により、希望者が流れている可能性があります。

「日本で働きたい」人気は本当に下がっている?

短期滞在(観光目的)や特定活動、特例上陸許可などは急増している一方、就労を目的としたビザが伸び悩む分野もあります。急激な円安や国際的な賃金競争が進むなか、「欧米やオーストラリアで働いた方が高収入を得られる」と考える外国人が増えている可能性は否めません。

また、新規入国者数が大幅に増加しているからといって、必ずしも「日本就労の人気」が高まっているとは限らない点にも注意が必要です。観光や短期商用、特例上陸など非就労目的の数値が大きく増えているため、「日本就労人気が上がった」とは一概に判断できない状況です。

最新データから読み解く在留資格のポイント

令和6年速報値に見る主な在留資格

令和6年速報値によると、短期滞在は約3,336万人に上り、全体の約98%を占めています。観光や短期商用が中心で、コロナ後の観光需要回復が大きく寄与しているとみられます。留学は約17万人とコロナ前に近づきつつあり、アジア圏を中心とした学生数の増加が今後も見込まれます。

一方、技能実習は約15万人で前年から19.2%減となりましたが、日本の産業に欠かせない人材受け入れ制度としての重要性は変わりません。さらに、特定技能は約6万4,626人で前年比約48.1%増と伸びており、介護や外食、建設など特定産業分野の人材不足を補う即戦力として注目が高まっています。これら各在留資格の特徴を理解しておくと、企業は自社に合った外国人採用戦略を立てやすくなります。

就労ビザ減少が示唆する「日本就労人気」の行方

競争環境が厳しくなる可能性

技能実習や経営・管理などの就労ビザ減少は、日本の魅力低下だけでなく、世界的な賃金競争の激化も要因です。欧米やオーストラリアでは最低賃金が上昇し、英語という国際共通語を活かした働きやすい環境が整いつつあります。

日本が競争力を保つには、人手不足対策を超えた外国人材のキャリア育成や、現地水準に近い報酬体系の整備が不可欠です。「日本語ができるから採用」という安易な姿勢にとどまれば、国際競争で後れを取るリスクが高まります。

求められる受け入れ体制

日本の企業が外国人を採用する際は、まず異文化理解とサポート体制が問われます。たとえば日本語研修や多言語での生活情報が整備されていないと、外国人材は早期退職しやすくなります。

生活面でも家探しや銀行口座の開設、行政手続きなど多岐にわたる支援が必要で、専任スタッフやメンター制度の有無が定着率を左右します。さらに、職場で互いの文化や価値観を尊重し合う風土を育み、日本人社員にも異文化を学ぶ機会を設けることが重要です。

リピーター採用や資格変更の視点

観光や短期商用で日本を訪れた外国人が、帰国後に「日本で働きたい」と思うケースは少なくありません。そうしたリピーター候補に情報を発信しておけば、留学ビザや特定活動を経て就労ビザへ切り替える可能性が高まります。

日本になじんだ留学生やワーキングホリデー経験者は定着率が高いとされ、SNSやオンラインコミュニティを使ったアプローチも有効です。特にコロナ禍で一時的に渡航できなかった層が再び来日を検討している今、「もう一度日本で暮らしたい」という意欲を逃さず、採用チャネルを広げることが重要です。

今後の外国人採用に向けた展望と対策

データから見える今後の動向

令和6年(2024年)はコロナ禍前を上回る外国人入国者数が記録され、観光だけでなく国内の人手不足を補う存在として外国人材の需要がさらに高まりつつあります。今後、訪日客の増大に伴い多様な業種や職種で外国人ニーズが拡大することが予想されるため、企業としては早めに社内体制を整えることが肝心です。

「いざ人が足りなくなってから」では間に合わず、ビザ手続きや受け入れの準備に時間を要する場合もあります。

外国人採用を検討するなら必読!特定技能制度の基礎から最新情報までを網羅した解説資料を無料でお届け!5分で読める内容にまとめており、採用計画をスムーズに進めるための必読資料です。

まとめ

令和6年(2024年)の外国人入国者数は観光需要の回復により過去最高を更新しましたが、技能実習や経営・管理、高度専門職など一部の就労ビザが伸び悩んでいます。賃金水準やビザ要件の厳しさ、他国の優遇政策なども影響し、「日本で働きたい」人気が揺らぎ始めている可能性があります。企業がグローバル競争に勝つには、最新データを踏まえたビザ選択や受け入れ体制の整備が不可欠です。

外国人採用はお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

大学卒業後、経営コンサルティング会社に入社し、企業の経営支援に携わる。その後、dodaを運営するパーソルキャリアにて、様々な方の転職支援に従事。その経験を活かし、株式会社JINにて、人材事業を開始。

.png)